Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.

Stellungnahme zur Pestizid-Initiative

Stellungnahme zur Pestizid-Initiative

Wir können die Aufregung in der Landwirtschaft verstehen. Ein kompletter Verzicht auf synthetische Pestizide ist eine grosse technische und finanzielle Herausforderung. Jeder Hobbygärtner weiss, was Schädlinge, Pilzbefall und Überwucherung durch Unkraut verursachen können. Es ist einfach, diesen Verzicht anderen – und dann noch Fachleuten der Landwirtschaft – einfach zuzumuten.

Wir glauben auch den vielen Landwirten, die synthetische Pestizide – wenn überhaupt – nur noch gezielt einsetzen. Das lässt sich auch mit Zahlen belegen. Ihr Umweltbewusstsein ist mit Garantie wesentlich höher als jenes vieler Konsumentinnen und Konsumenten, die viel fordern, aber dann doch nach den billigsten Rüebli – wenn möglich noch aus dem Ausland – greifen.

Trotzdem: Die Stossrichtung der Initiative stimmt! Es überzeugt uns, dass dabei auch die Importe erfasst werden. Auch sie müssen entsprechend produziert worden sein. Zudem erscheint uns die vorgesehene zehnjährige Übergangsfrist als ausreichend, um die Arbeitsabläufe auf den landwirtschaftlichen Betrieben anzupassen.

Es ist einfach eine gute Sache, wenn nach anderen Wegen gesucht wird. Nicht-chemische Pestizide, so wie sie im Bio-Landbau Verwendung finden, sind weiterhin erlaubt. Eine sinnvolle regionale Produktion wird nicht verunmöglicht. Verunmöglicht wird der vielerorts immer noch sorglose Griff in den «Giftschrank», auch in Privathaushalten, bei den SBB und den Kommunen.

Die Preise für Lebensmittel werden steigen. Gut so! Denn sie sind viel zu tief. Wir leben in einer Zeit, in der es auch für einkommensschwache Haushalte selbstverständlich geworden ist, nach Dubai zu fliegen, um zu shoppen. Aber für das Kilo Rüebli will man keinen Franken zahlen. Das kann und darf so nicht weitergehen. Lebensmittel sollen nachhaltig produziert werden und dürfen dann auch den angemessenen Preis haben.

Insekten wie Bienen profitieren davon. Es ist erwiesen, dass sie unter Insektiziden wie Neonicotinoiden leiden. Sie machen sie anfälliger für vielerlei Bienenkrankheiten. Je nachdem wie gespritzt wurde, tragen die Bienen dann diese Pflanzenschutzmittel auch noch direkt in den «wunderbaren Thurgauer Apfelblütenhonig» ein. Und der wird dann wiederum als besonders nachhaltig angepriesen. Das kann es und darf es nicht sein. Darum ein überzeugtes Ja zur Initiative.

Freud und Leid in der halbdirekten Demokratie

Die Möglichkeit, regelmässig über Sachfragen abzustimmen, ist ein unerhörtes politisches Privileg. Ja, die Schweiz ist ein Sonderfall – genau darum. Damit verbunden ist aber ein Problem, an das sich alle interessierten Stimmberechtigten gewöhnen müssen: Die permanente geistige Überforderung aufgrund der Fragestellungen.

Welche Optionen stehen zur Verfügung: Jammern und von einer Experten-Regierung träumen? Aus dem Bauch heraus was ankreuzen oder ankreuzen, was die «Bubble» ankreuzt? Nein, wer sich der halbdirekten Demokratie würdig erweisen will, muss etwas Disziplin und Demut zeigen. Disziplin, um sich der Materie einigermassen zu bemächtigen. Demut, um zu einer Entscheidung zu stehen, die langfristig vielleicht nicht richtig sein wird.

Honigsammler geht es da nicht besser. Wer nicht gerade Agronom, Biologin oder Chemiker ist, und das sind wir nicht, ist und bleibt Laie. Und trotzdem versuchen wir hier eine Beurteilung. Dabei fokussieren wir uns auf die «Volksinitiative für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide». Diese hat noch stärker Auswirkungen auf Insekten wie Bienen als die sogenannte Trinkwasser-Initiative.

Wege aus der genetischen Wüste

Wege aus der genetischen Wüste

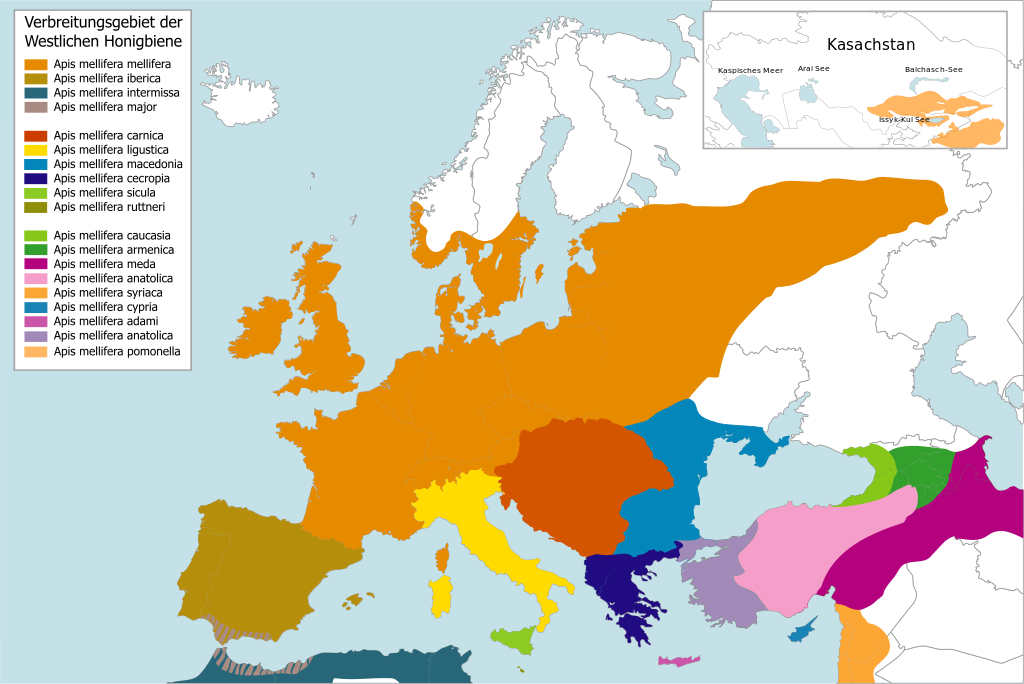

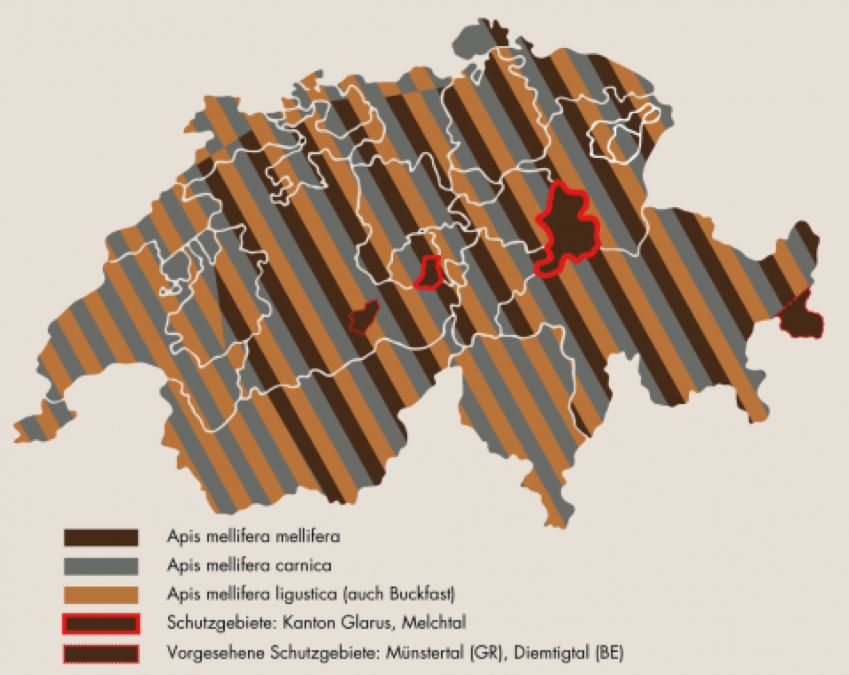

Der fortschreitende Verlust an Biodiversität betrifft auch die Honigbienen. Die Selektion der Königinnen in Richtung Honigleistung, Sanftmut und Wabensitz haben den Gen-Pool reduziert. Zudem hat der Siegeszug der «Apis mellifera carnica» andere Honigbienen-Rassen fast zum Verschwinden gebracht. Dieser «Verarmung» muss sinnvollerweise Einhalt geboten werden.

Die Problematik erinnert an die Thematik der Rinder-Rassen. Schaut man nur auf die Milchleistung, würde es wohl bald nur noch «Hosteiner», schaut man nur auf die Fleischproduktion bald nur noch «Charolais» geben. Unter den Honig-Bienen hat sich in dieser Weise die «Apis mellifera carnica» hervorgetan. Es sei an dieser Stelle klipp und klar gesagt, dass die «Carnica» so natürlich wie alle anderen Bienen ist und darüber hinaus zahlreiche herausragende Eigenschaften aufweist. Nicht von ungefähr wird sie darüber weltweit eingesetzt und ist ein eigentlicher Exportschlager Kärntens und Sloweniens. Kaum eine Honig-Biene dieser Welt weist vergleichbar vorteilhafte Eigenschaften auf.

So verdrängte die «Carnica» nicht nur in unseren Breitengraden die lokalen Bienen. Nördlich der Alpen herrschte bis vor 100 Jahren die «Apis mellifera mellifera» oder auch «dunkle europäische Biene» genannt und südlich die «Apis mellifera ligustica» oder auch «Italienische Biene» vor. Heute sind diese lokalen Rassen weitgehend verdrängt worden, aber nicht verschwunden. In der Schweiz bildet insbesondere der Kanton Glarus eine geschlossene Population dunkler Bienen. Die «Dunkle Biene» hat einige Eigenschaften, die gewisse Vorteile gegenüber der gelben «Carnica» bringen. So ist sie weniger anfällig auf Temperatur- und Witterungsschwankungen, weil sie einfach viel vorsichtiger auf- und ausbaut. Sie fliegt zudem bei niedereren Temperaturen.

Nur schon aus nutzenorientierten Überlegungen scheint es sinnvoll zu sein, im Hinblick auf die klimatologisch unsichere Zukunft ein Höchstmass an Biodiversität zu erhalten. Niemand weiss heute, welche natürliche Eigenschaft in Zukunft eventuell überlebenswichtig werden wird. Die Natur hat ausgehend von der letzten Eiszeit und nördlich des Mittelmeers eine beeindruckende genetische Vielfalt der Honigbiene entstehen lassen. Diese Vielfalt sollte sinnvollerweise erhalten bleiben.

Verschiedene Organisationen haben sich dieses Ziel auf die Fahne geschrieben. Die Dachorganisation «SAVE Fundation» und ihr Mitglied «Pro Specie Rara» setzen sich ganz allgemein für den Erhalt der Biodiversität bei Zuchttier-Rassen ein. «Mellifera.ch» hat sich den Erhalt und der Weiterentwicklung der «dunklen Biene» auf Schweizer Boden zum Ziel gemacht.

Anfällig auf Varroa sind die gelbe und die dunkle Honigbiene. Auch kaum eine andere westliche oder auch östliche Honigbiene – woher die Varroa-Milbe stammt – ist geschützt. Die Forschung ist dabei, Lösungen zu suchen. Einen sehr interessanten Beitrag leistet hier Imker Carlo Amodeo aus Sizilien. Er stiess vor 25 Jahren auf vergessene Völker der «Apis mellifera sicula». Sie hatten ohne Behandlung – was eigentlich unumgänglich ist – überlebt. Er schloss auf eine gewisse Resilienz der Rasse gegenüber Varroa und begann ein eigenes Zuchtprogramm auf der Insel Filicudi. Von dort aus versucht er seine Biene in West-Sizilien zu verbreiten. Das Schweizer Fernsehen srf widmete seinem Engagement eine sehenswerte Dokumentation.

Von der Massentierhaltung zur artgerechten Bienenhaltung

Von der Massentierhaltung zur artgerechten Bienenhaltung

In Fachkreisen besteht rund um die Honigbiene seit einiger Zeit eine Diskussion, die bezüglich der allgemeinen Nutztierhaltung schon lange geführt wird: Es geht dabei um die Frage der artgerechten Haltung und deren Wirtschaftlichkeit.

Wer wissen will, wie Honigbienen artgerecht leben, muss sie in der Natur beobachten. Das ist leichter gesagt als getan. Denn wild lebende Honigbienen-Völker sind sehr selten. Fündig wird man am ehesten in hohlen Baumstämmen, ihrem natürlichen Habitat. Hohle Bäume sind es denn auch, welche die Bienen seit 45’000’000 Jahren für ihr Überleben nutzen.

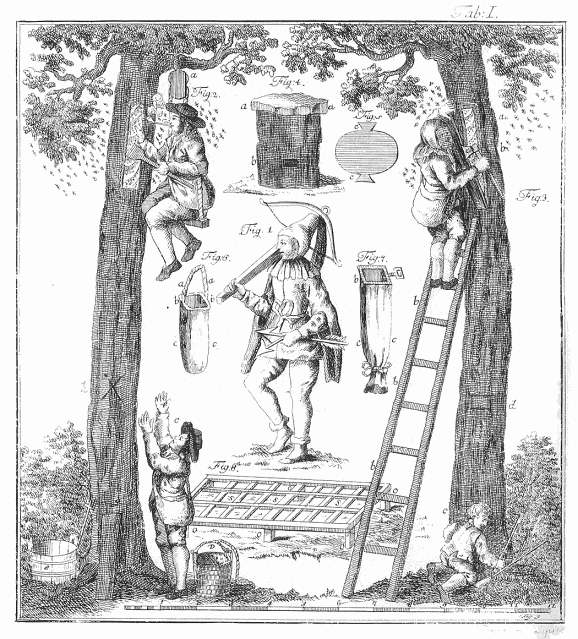

Die «Zeidlerei» ist eine Form der Haltung halbwilder oder gänzlich wilder Honigbienen-Völker in Bäumen. Diese «Waldimkerei» breitete sich im Spät-Mittelalter von Russland über Polen nach Deutschland aus. In jener Zeit war der Honig ein wertvolles Nebenprodukt der Bienenwachs-Produktion. Das Wachs wiederum wurde für Kerzen verwendet. Die extensive und wenig effiziente Bienenhaltung rechnete sich bei geringsten Lohnkosten irgendwie. Mit der Reformation und der Entdeckung Amerikas ging sowohl der Wachsverbrauch als auch die Nachfrage nach Süssstoff zurück, weil nun billiges Zuckerrohr zur Verfügung stand. Die Zeidlerei verschwand dahin, woher sie gekommen war: in die weiten Wälder Russlands, wo es sie noch heute gibt.

Die heute vorherrschende Honigproduktion in Kasten oder Beuten entspricht kaum dieser natürlichen Lebensweise. Sie wird von manchen darum auch etwas polemisch als ‘manipulierte Massentierhaltung mit Medikamenten-Missbrauch’ beschrieben. Biologe Torben Fischer hat sich einen Namen gemacht in der Erforschung der Honigbiene. Mit seiner Forschung konnte er zeigen, was Bienen krank bzw. resilient macht.

Insbesondere die physikalischen Eigenschaften der Kasten/Beuten machen den Honigbienen zu schaffen, so Fischer. Die grossen Volumina der Hohlräume nötigten die Völker zu einer zu grossen Population, was wiederum die Belastung durch die Varroa-Milbe verstärke. Zusätzlich würden die Völker viel Energie verlieren beim Beheizen der grossen Hohlräume. Styropor- bzw. behandelte Holz-Oberflächen würden keine Luftfeuchtigkeit absorbieren, was wiederum zu Piz- und Schimmel-Befall führe. Insgesamt sei es in den herkömmlichen Bienenkasten einfach zu kühl und zu feucht.

Torben Fischer propagiert deshalb eine Form der Bienenhaltung in sog. Klotzbeuten, die er als «Quelle des Lebens» und die auf aktueller Forschung basiert. Sie erinnert an die traditionelle Zeidlerei.

Die durch einen Schreiner hergestellte Klotzbeute weist auf der Vorderseite ein Flugloch mit rund 5cm Durchmesser auf. Auf der hinteren Seite besteht eine konisch zugeschnittene, verschliessbare Öffnung, bei der sich der Imker, die Imkerin Zugang zu den Waben verschaffen könnte. Der Hohlraum im Innern ist rund 1m hoch und hat einen Durchmesser von rund 20cm. Die Bienen bauen diesen wild aus. In der Tendenz legen die Bienen zuerst Honig-Vorräte im oberen Drittel und zuletzt im unteren Viertel an. Die letztgenannten könnte der Imker, die Imkerin theoretisch abernten.

Torben Fischer geht es dabei aber nicht um die Honigproduktion. Seine Empathie gilt den Bienen, nicht der Honigproduktion. Er stellt in seiner Forschung fest, dass sich das Verhalten der Bienen schlagartig ändert, natürlicher wird, wenn es von einer Beute/Magazin/Kasten in eine hölzerne Klotzbeute umgesiedelt wird. Das Holz sorgt dabei für eine geringere Luftfeuchtigkeit, weil es diese aufnimmt. Die dicken Wände isolieren. Idealerweise zieht man die Klotzbeute dann hoch auf 4 bis 5 Meter über Boden. Denn im Laufe der Jahrmillionen habe sich auch dieser Umstand als überlebenswichtig erwiesen. Mehr dazu:

Play Video

Torben Fischer zur Bienenhaltung

„Mission Impossible“ auf kroatischem Inselparadies

„Mission Impossible“ auf kroatischem Inselparadies

Die aus Asien eingeschleppte Varroa-Milbe bedroht die Bienenvölker in ganz Europa. Eine Bekämpfung ist sehr schwierig. Auf der kroatischen Adria-Insel Unije werden Bienen gezielt auf Varroa-Resistenz gezüchtet.

Wacholderduft breitet sich aus, als Nikola Kezic mit ein paar Pumpbewegungen seines Rauchgeräts einen Stapel mit kleinen Kästchen aus Plastik einnebelt. Mehrere davon sind im Schatten der Wacholderbüsche augestellt. In jedem der Kästchen lebt eine Bienenkönigin mit ihrem Hofstaat. Der Veterinär an der Universität Zagreb öffnet eines behutsam. Er möchte eine der Königinnen zeigen. Nach einigen Minuten Sucherei zeigt sie sich die Königin schliesslich inmitten einer ganzen Traube von Arbeiterinnen, von denen sie gefüttert wird. „Es wird nicht mehr lange dauern, bis sie zu ihrem Hochzeitsflug aufbricht“, erklärt der Veterinär-Professor an der Universität Zagreb. Weit werden sie nicht fliegen müssen. Denn nur wenige Dutzend Meter entfernt warten schon Hunderte von Drohnen in grossen Magazinkästen auf ihre Chance. Zum Zug kommen werden nur ein paar von ihnen. Doch das wird ausreichen, damit die Bienenkönigin in den kommenden drei bis vier Jahren mehrere Millionen Eier legen kann. Das Sperma der Männchen lagert sie dabei in einer Samenblase in ihrem Hinterleib. „Wir helfen der Natur ein bisschen nach“, schmunzelt Kezic. „Wir können einer Bienenkönigin nicht vorschreiben, mit welchen Drohen sie sich paart. Aber wir können immerhin dafür sorgen, dass die männlichen Bienen aus Völkern stammen, die wir als für unsere Zwecke geeignet erachten“.

Drohnen und Bienenköniginnen sind gleichermassen auserwählt. Sie sind die Nachkommen von Völkern, die schon seit Jahren auf erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen die Varroa-Milbe ausgelesen werden. Der Parasit setzt den europäischen Bienen seit einem Vierteljahrhundert zu. Die Auswirkungen sind verheerend: In der Schweiz sind im Winter bis 30 Prozent der Bienenvölker wegen der „Varroatose“ eingegangen. Der rund 1,2 Millimeter grosse Schädling ernährt sich vom Bienenblut. Dabei überträgt die Milbe auch Krankheiten, die sich oft noch schlimmer auswirken als die Varroa-Milbe selber. Die Bekämpfung ist zwar möglich, aber sehr heikel, weil mitunter auch die Honig-Qualität empfindlich leiden kann. Zudem ist der Erfolg nur kurzfristig. Schon innerhalb weniger Monate kann eine neue Behandlung nötig werden.

Zucht statt Chemie

„Wenn es uns gelingt, Bienen zu züchten, die selber fertig werden mit dem Schädling, haben wir das Problem für immer gelöst“, dachte sich Nikola Kezic schon vor Jahren. Er lancierte zusammen mit österreichischen und deutschen Kollegen 1999 einen Grossversuch auf der in der nördlichen kroatischen Adria gelegenen Insel Unije. Das Eiland mit einer Fläche von 17 Quadratkilometern und gerade mal 100 Einwohnern erfüllte alle Voraussetzungen. Die Distanz zur nächsten Insel Cres beträgt rund fünf Kilometer. Soweit fliegt keine Biene übers Wasser. „Damit konnten wir uns sicher sein, dass die Varroa-Milbe sich nicht von Unije aus ausbreiten kann“, erklärt Kezic. Auf Unije selbst gelang es, den einzigen Imker der Insel in das Programm einzubinden und auch die anfänglich skeptische lokale Bevölkerung von der Notwendigkeit des Grossversuchs zu überzeugen. Die Insel bietet auch wesentlich günstigere klimatische Voraussetzungen für die Bienenhaltung als im Norden.

„Es braucht mindestens ein Jahrhundert, bis sich eine Art auf die Bedrohung eines Schädlings eingestellt hat“, erklärt Nikola Kezic. „Wir möchten mit unserem Projekt diese Entwicklung auf ein Jahrzehnt verkürzen“. Die asiatischen Bienen der Art „Apis cerana“ wissen schon seit Jahrtausenden mit der Varroa-Milbe umzugehen. Zwar macht der Parasit auch ihnen zu schaffen. Doch in ihrer evolutionären Entwicklung hat Apis cerana Taktiken entwickelt, die Milbe dort zu treffen, wo es ihr am meisten schadet. Asiatische Bienen wehren sich etwa mit gegenseitiger Körperpfllege: die Milben werden dabei aus ihren Verstecken zwischen den Ring-Segmenten des Chitin-Panzers am Hinterleib der Bienen herausgeholt und getötet. Durch diesen und andere Abwehrmechanismen gelingt es, die Zahl der Milben unterhalb der für das ganze Volk kritischen Grösse zu halten. Bei westlichen Bienen ist dieses Verhalten wenig ausgeprägt. Die westliche Bienenart „Apis mellifera“ schlägt sich dagegen erst seit wenigen Jahrzehnten mit dem Parasiten herum, der sich vermutlich in Osteuropa im Gefolge von wandernden Imkern über die zentralasiatischen Republiken der ehemaligen Sowjetunion nach Europa ausgebreitet hat. Nördlich der Alpen verbreitete sich Varroa ausgehend von einem hessischen Bieneninstitut, das mit asiatischen Bienen Zuchtversuche angestellt hatte.

Überlebensrate gesteigert

Ohne Behandlung sind die Überlebenschancen bis heute gering. „Bond-Bees“ nannten die Forscher in Anspielung auf den Filmhelden die rund eine Million Bienen, die auf die „Mission Impossible“ nach Unije geschickt wurden. Im ersten Projektjahr 1999 wütete die Varroa-Milbe mit verheerender Gewalt. Nur gerade fünf der 196 ausgesetzten Völker überlebten die Infektion mit je 270 Milben, die unter die rund 20’000 Bienen pro Volk gemischt worden waren. Die Völker stammten aus verschiedenen Zuchtstationen in ganz Europa, wo sie bereits hinsichtlich ihrer Milbentoleranz selektiert worden waren. Doch mehr als Teilerfolge hatten sich damit nicht erzielen lassen. „Wir benötigen eine wesentlich breitere Versuchsanlage“, erklärt Kezic. „Nur so können wir wirkliche Fortschritte erwarten“. Das grosse Opfer im ersten Jahr sei notwendig gewesen. „Wir brauchten Hinweise auf jene Völker, die das Potential hatten, der Varroa zu widerstehen“. Im Jahr 2000 wurde das Projekt mit 117 Völkern in anderer Zusammensetzung nochmals lanciert. Doch Kezic ging es nicht nur ums reine Überleben der Bienen. Zweimal jährlich nehmen die Wissenschaftler jedes Volk genau unter die Lupe auf der Suche nach Hinweisen, die auf Varroa-Toleranz hindeuten. Nach und nach gelang es, die Überlebensrate zu steigern. Im Sommer vergangenen Jahres lebten noch 17 Völker der ersten Generation. Aus ihnen wurden acht ausgewählt, um mit der kommerziellen Produktion von Königinnen zu beginnen. Rund 1’000 Bienenköniginnen werden zum Preis von rund 50 Franken noch dieses Jahr – zusammen mit einigen Arbeiterinnen und einer Notration Zuckerlösung in eine kleine Schachtel verpackt – Unije auf dem Postweg verlassen, um irgendwo in Europa als Speerspitze im Kampf gegen die Varroa-Milbe anzutreten. Die Abnehmer sind dabei aufgerufen, ihre Erfahrungen zu rapportieren. Eine Garantie, dass die Bienen eine Varroa-Infektion ohne Behandlung überleben, kann Nikola Kezic nicht abgeben. „Dazu ist es zu früh. Aber keine Biene in Europa ist von ihren genetischen Anlagen her so gut gewappnet gegen die Varroa-Milbe“. Das Projekt läuft derweil weiter. Aktuell sind 100 Völker auf Unije angesiedelt. Sie und ihre Nachkommen werden auch in den kommenden Jahren ohne menschliche Hilfe mit der Varroa-Milbe zurechtkommen müssen. Wenn alles nach Plan läuft, so könnte vielleicht schon in einigen Jahren in Sachen Varroa Entwarnung gegeben werden.

Wirksame alternative Behandlungsmittel

Auch im Süden der schwedischen Insel werden Bienen auf ihre Varroa-Resistenz hin gezüchtet. An dem Projekt beteiligt ist das Schweizerische Zentrum für Bienenforschung in Liebefeld. Von den 150 Völkern, die 1999 angesiedelt wurden, sind die meisten bis in den vergangenen Winter eingegangen. Die genetische Veranlagung habe dabei in der Überlebensfrage nur eine geringe Rolle gespielt. „Weit wichtiger waren populationsdynamische Effekte“, sagt Anton Imdorf. Der Agrar-Ingenieur rechnet zumindest unter nordeuropäischen Bedingungen nicht damit, dass eine rasche natürliche Selektion für Varroa-Toleranz erwartet werden kann. Die Bekämpfung der Varroa-Milben dürfe keinesfalls vernachlässigt werden. Deshalb laufe die Erforschung von alternativen Behandlungsmitteln schon seit Jahren auf Hochtouren. Im Mittelpunkt stehen dabei organische Säuren, ätherische Öle und biotechnische Massnahmen. „Wir haben schon heute ein wirksames Behandlungskonzept“, sagt Imdorf. „Wenn sich die Imker daran halten, können die Milben unter der Schadenschwelle gehalten werden“.

Kleine Tessiner Kastanien-Renaissance

Jahrhunderte waren Kastanien im Tessin das „Brot der Armen“. Die Bäume prägen bis heute das Landschaftsbild. Doch seit einigen Jahrzehnten verfallen die meisten Selven. Jetzt gibt es eine kleine Renaissance.

Über fünf Jahrzehnte sind es her, seit in dieser Kastanien-Selve am Monte Ceneri zum letzten Mal die frühreifen „San Michele“-Kastanien geerntet wurden. Gut möglich, dass jahrhundertelang der 29. September, der Tag des heiligen Michael, in dieser Gegend den Charakter eines Erntedankfestes angenommen hatte. Denn erstmals nach langen Monaten, während derer es Kastanien nur als Mehl oder gedörrt zu essen gab, brutzelten an diesem Tag wieder frische Früchte in der Pfanne: Grund genug für ein Festessen. Doch diese Zeiten sind unwiderruflich vorbei. „Heissi Marroni“ – aus Italien – erwärmen als willkommene Zwischenverpflegung höchstens noch die Mägen der Jahrmarktbesucher. Heute macht die Kraft der Natur aus dem von Menschenhand geschaffenen Kunstprodukt Kastanien-Selve wieder jene Waldlandschaft, wie sie hier vor 2000 Jahren existiert hat. Eine Esche ist zwischen den mächtigen Kastanienstämmen in die Höhe geschnellt. Linden, Ahorn, Kirschbäume, Buchen, Birken und einige Eichen machen es ihr nach. Junge Kastanienbäume gibt es fast nicht mehr. Ohne menschliches Zutun haben sie, die in ihrer Jugend viel mehr Licht als andere Bäume brauchen, keine Chance. Noch drücken die Kastanien dem Tessin ihren Stempel auf: Jeder fünfte Baum im Südkanton ist eine Edelkastanie. Nördlich des Gotthards ist es gerade einer von 100. Doch die Kastanien-Epoche neigt sich auf der Alpensüdseite ihrem Ende zu.

Edelkastanie

Über fünf Jahrzehnte sind es her, seit in dieser Kastanien-Selve am Monte Ceneri zum letzten Mal die frühreifen „San Michele“-Kastanien geerntet wurden. Gut möglich, dass jahrhundertelang der 29. September, der Tag des heiligen Michael, in dieser Gegend den Charakter eines Erntedankfestes angenommen hatte. Denn erstmals nach langen Monaten, während derer es Kastanien nur als Mehl oder gedörrt zu essen gab, brutzelten an diesem Tag wieder frische Früchte in der Pfanne: Grund genug für ein Festessen. Doch diese Zeiten sind unwiderruflich vorbei. „Heissi Marroni“ – aus Italien – erwärmen als willkommene Zwischenverpflegung höchstens noch die Mägen der Jahrmarktbesucher. Heute macht die Kraft der Natur aus dem von Menschenhand geschaffenen Kunstprodukt Kastanien-Selve wieder jene Waldlandschaft, wie sie hier vor 2000 Jahren existiert hat. Eine Esche ist zwischen den mächtigen Kastanienstämmen in die Höhe geschnellt. Linden, Ahorn, Kirschbäume, Buchen, Birken und einige Eichen machen es ihr nach. Junge Kastanienbäume gibt es fast nicht mehr. Ohne menschliches Zutun haben sie, die in ihrer Jugend viel mehr Licht als andere Bäume brauchen, keine Chance. Noch drücken die Kastanien dem Tessin ihren Stempel auf: Jeder fünfte Baum im Südkanton ist eine Edelkastanie. Nördlich des Gotthards ist es gerade einer von 100. Doch die Kastanien-Epoche neigt sich auf der Alpensüdseite ihrem Ende zu.

Kein Bedauern

In 100 Jahren wird es in den verfallenen Selven am Monte Ceneri fast keine Kastanienbäume mehr geben. Im ganzen Kanton werden sie allmählich in den Hintergrund gedrängt. Das zeigen die Studien der Aussenstation Südalpen des Forschungsinstitutes für Wald, Schnee und Landschaft (WSL). Der WSL-Forstingenieur Marco Conedera bedauert das nicht. „Es ist eine natürliche und normale Entwicklung. Sie fördert andere Baumarten und lässt die ursprüngliche Waldlandschaft wieder entstehen“. Dass er sich in der vor 13 Jahren gegründeten „Gruppo di lavoro sul castagno“ engagiert, die sich um die Rettung der letzten Kastanienselven bemüht, ist kein Widerspruch. „Es geht um die Frage, wo wir die Natur- und wo die Kulturlandschaft mit den Kastanienselven wollen. Beides hat seine Berechtigung. Aber nur aus Nostalgie dürfen wir die Kastanienkultur nicht erhalten“. Für Conedera machen Kastanien nur noch dort Sinn, wo sie „landschaftlich, ökonomisch oder kulturell“ gefragt sind.

Hohes agrokulturelles Niveau

Und da kommt ein Standort wie die abgelegene, verfallene Selve auf 600 Metern Höhe nicht mehr in Frage. Dem Kennerblick erschliesst sich ihre Vielfalt. Die Kastanienbäume sind in Reihen mit Abständen von 10 Metern gepflanzt worden. Dass sie alle in ihrer Jugend gepfropft worden sind, erkennt man bei genauem Hinsehen: Auf Kopfhöhe zieht sich eine kleine Verfärbung um den Stamm. Gepfropft wurden praktisch alle Kastanienbäume. Nur so konnte die beste Qualität über Generationen erhalten werden. Die Tessiner haben die Technik wahrscheinlich von den Römern gelernt. Es entstand eine vom Menschen geschaffene Monokultur, die Kastanienselve, wo für andere Baumarten kein Platz ist

Sortenvielfalt

Im Kontrast dazu steht die Sortenvielfalt. Conedera zählt alleine in der zerfallenen Selve am Monte Ceneri vier Sorten auf: Die früh reifenden, aber nur schlecht haltbaren „San Michele“; „Pinca“, die sich zum Dörren und Braten eignen und gut schälen lassen; „Tenasca“, eine Brat-Kastanie, deren mächtiger Stamm auch dazu diente, eine Selve zu markieren, und schliesslich „Margreta“, die sich gut kochen lässt. Conedera erforscht seit 12 Jahren die Tessiner Kastanienkultur. Als er sich auf die Suche nach den typischen Kastaniensorten machte, kam er aus dem Staunen nicht heraus: 119 Sortennamen hat er bis heute ermittelt. 59 Sorten hat er in den Selven noch aufgefunden. Den Rekord hält der Ort Breno im Malcantone: Dort waren auf engem Raum 16 verschiedene Kastaniensorten bekannt, eine jede mit spezifischen Eigenschaften. Im Verlauf von Jahrhunderten hatten sich die Kastanienpflanzer zu Spezialisten ihres Fachs entwickelt. Nicht nur aus geschmacklichen Gründen drängte es sich auf, verschiedene Sorten anzupflanzen: Die einen für den Sofort-Konsum, andere zum Dörren und für die Mehlproduktion, wieder andere als Lager-Sorten, die sich bis in den Frühling hielten. Und dann galt es noch, geeignete Sorten für Klimazonen von 200 bis auf 1000 Höhenmeter zu züchten. Die drei ältesten Tessiner Kastaniensorten gibt es seit mindestens 700 Jahren. „Buné Negro“, „Lüina“ und „Rosseira“ sind in einem Dokument aus dem Jahr 1295 erwähnt. Doch die Ursprünge dürften noch mindestens drei Jahrhunderte weiter zurückreichen, wie eine Studie des Geobotanischen Institutes der Universität Bern gezeigt hat. Die Analyse von Pollen aus dem Grund des Origliosees zeigt einen deutlichen Anstieg der Kastanien um das Jahr 1000.

Römer als Baumimporteure

Eingeführt worden sind die ursprünglich nicht im Tessin heimischen Kastanien von den Römern. Als um die Jahrtausendwende infolge einer Klimaerwärmung auch die höher gelegenen Täler stärker besiedelt wurden, reichte der bis dahin dominierende Weizen nicht mehr aus. In den hohen Lagen war die Kastanie im Vorteil: Sie liefert auf der gleichen Fläche dreimal soviel Nährstoffe wie Getreide. Diese Dominanz hielt bis ins 17. Jahrhundert an. In dieser Zeit entwickelte sich der Tessiner Kastaniengürtel, der bis heute das Landschaftsbild prägt. Den Niedergang leiteten Weizenimporte, die Einführung von Kartoffel und Mais und eine Nutzungsänderung ein: Kastanien wurden verstärkt zur Holzkohle- und später Tanninproduktion verwendet. Die Nahrungsmittelknappheit im 2. Weltkrieg bescherte den Kastanien nochmals eine kurze Blüte. Bis zu 60 Euro-Cents wurden damals für ein Kilo bezahlt – ein Preis, der bis heute nicht wieder erreicht wurde. Nach dem Krieg war es mit der Kastanienherrlichkeit für immer vorbei. Den Niedergang beschleunigt hat der Kastanienrindenkrebs, eine aus den USA eingeschleppte Seuche. Zwar sind die europäischen Kastanien nicht – wie in grossen Teilen der Vereinigten Staaten – vollständig ausgerottet worden, weil sie sich als überraschend resistent erwiesen. Dennoch fielen Tausende Bäume dem Rindenkrebs zum Opfer. Sie wurden nur selten durch Artgenossen ersetzt. Der Niedergang der Tessiner Kastanienkultur hat aber auch einen anderen Grund: Das Leben mit der Kastanie war hart und entbehrungsreich. Die Armut zwang bis weit ins 20. Jahrhundert Tausende in die Emigration. Als nach dem zweiten Weltkrieg der Wirtschaftsboom auch die Südschweiz erfasst, trauerte niemand der Zeit nach, als das „Brot der Armen“ die Menschen mehr schlecht als recht ernährte.

Erhalt bei Interesse

„Die Tessiner Kastanienkultur hat eine Berechtigung. Doch nicht einfach um ihrer selbst willen,“ sagt Marco Conedera. Es brauche mehr dazu: „Zuerst müssen die Einheimischen mitziehen. Denn sie sind es, die letztlich die Selven pflegen müssen“. An einigen Orten im Tessin ist das schon gelungen. Zum Beispiel im oberen Malcantone. Hier sind auf Initiative der „Gruppo di lavoro sul castagno“, dem Fonds Landschaft Schweiz und dem lokalen Forstdienst rund 40 Hektaren Selvenfläche rekultiviert worden. Das hat 180’000 Euro gekostet, die mit Spenden und Beiträgen der öffentlichen Hand aufgebracht wurden. Wo noch vor wenigen Jahren ein fast undurchdringlicher Wald sich breitmachte, führt heute in Arosio der Weg zum Fussballplatz durch die parkähnliche Selvenlandschaft, vorbei an meterdicken Kastanienstämmen mit mächtigen Kronen. „Mit natürlichen Waldbeständen hat eine Selve gar nichts zu tun“, erklärt Marco Conedera. Sie ist ein reines, von Menschenhand geschaffenes Kunstprodukt und bedarf der ständigen Pflege. Sonst geht sie zugrunde“. Doch der Pflegeaufwand hält sich in erträglichen Grenzen – wenn die Selve einmal in Schuss ist.

Die grosse Arbeit stand in Arosio und dem benachbarten Mugena an, als es galt, die Selven zu rekonstruieren. Bis zu 25’000 Franken kann das pro Hektar kosten. Kein Wunder: Denn schliesslich muss ein ganzes Waldstück bis auf die Kastanien ausgeräumt werden. Dazu kommen die Kronen, die – wie bei Obstbäumen – gestutzt werden müssen. Nicht alle Bäume lassen sich retten. Manche müssen gefällt und durch Jungbäume ersetzt werden. Der frei gewordene Boden wird angesät: Wie dereinst weiden hier heute wieder Schafe und Ziegen. Der dazu geschaffene, gut ausgeschilderte Kastanienlehrpfad (sentiero del castagno) hat sich binnen kurzem zu einer touristischen Attraktion entwickelt. Kleinere Selvenflächen werden in Calonico in der Leventina und in Sagno oberhalb von Chiasso rekultiviert. Dazu kommen die Bündner Südtäler mit den prächtigen Kastanienhainen in Castasegna im Bergell, in Campocologno bei Brusio und im Misox.Bescheidene Renaissance

Doch letztlich sind die wieder instand gesetzten Selven nur noch ein Abglanz der noch 1917 über 8000 Hektaren kultivierten Flächen. Zur Hochblütezeit sollen es gar 10000 Hektaren gewesen sein. Heute sind es noch etwa 1400, wobei nur noch die wenigsten wirklich gepflegt werden. Eine bedauerliche Entwicklung? Marco Conedera verneint energisch. „Es ist der Zeiten Lauf, der sich gar nicht aufhalten lässt. Aber es ist wichtig, das kulturelle Erbe der Kastanienkultur zu bewahren. Uns geht es auch darum, kommenden Generationen die Option, dereinst die Selven zu rekultivieren, offenzuhalten.“ Im Tessin ist in den vergangenen Jahren einiges in Bewegung geraten. Seit kurzem erhalten die Kastanienbauern ähnlich wie Obstbauern in der Nordschweiz vom Staat Subventionen, wenn sie die Selven bewirtschaften – auch wenn es sich laut Gesetz um einen Wald handelt. Doch die Bedingungen bleiben schwierig, weil die ökonomische Rechnung kaum aufgeht. Mit 30 Euro-Cents pro Kilo Kastanien kalkuliert ein Bauer in Italien. Damit ist auf Tessiner Boden kein Staat zu machen. Schon gar nicht, wenn die Kastanien von Hand geerntet werden müssen. Versuche, mit Maschineneinsatz die Arbeit zu rationalisieren, zeitigen immerhin erste Ergebnisse. „Heissi Marroni“, gebratene Edelkastanien, sind vor allem in der Deutschschweiz im Winter beliebt, wo sie sich trotz harter Konkurrenz durch Kebab und Co. als beliebtes Fast Food behaupten. Der Einstieg ins Marronigeschäft, das am meisten Gewinn verspricht, ist dennoch nicht drin: Die Tessiner Kastanien sind zu klein und haben gegen die italienische Konkurrenz – für 10 Millionen Euro werden jährlich Marroni in die Schweiz importiert – nur wenig Chancen. Vielversprechender sind Produkte wie Kastanienmehl, -nudeln, -flocken oder -bier, die in der Schweiz trotz gesalzener Preise schon eine treue Stammkundschaft gefunden haben. Das einstige Tessiner „Brot der Armen“ als teure Delikatesse für kultur- und naturbewusste Deutschschweizer? Marco Conedera hat kein Problem damit. „Nur mit einer ökonomischen Basis hat die Tessiner Kastanie eine Zukunft“.

Weiter Weg zur Renaturierung des Donaudeltas

Das Donaudelta ist das grösste Feuchtgebiet Europas und geniesst als Biosphärenreservat heute trotz Wilderei und illegalem Tourismus einen relativ guten Schutz. Doch bis zur vollständigen Renaturierung ist der Weg noch weit.

Ein stattliches Hotel mit eigenem Hafen mitten in der wilden Natur des Donaudeltas, zu erreichen nur mit dem Boot: Traumhaft. Doch die Sache hat einen Haken. „Das ist alles illegal aufgebaut worden. Vor ein paar Jahren stand hier nur eine Fischerhütte“, erklärt Botond J. Kiss. Was für ihn noch weit schlimmer ist: “Die Einheimischen haben gar nichts davon”. Der Ornithologe war bis vor kurzem Chef der 50 Ranger, die im Auftrag der Parkverwaltung für die Ueberwachung der Schutzbestimmungen im Delta zuständig sind. Heute ist er als Wissenschaftler am renommierten Donaudelta-Institut in Tulcea tätig. Die Industriestadt markiert das Tor zum Delta und ist Ausgangspunkt für alle Fahrten ins grösste Feuchtgebiet Europas. Das Donaudelta ist seit 1991 ein von der Unesco anerkanntes Biosphärenreservat. 5800 Quadratkilometer umfasst das Gebiet. Grosse Teile sind nur mit dem Boot zugänglich. Ueberwachen lässt sich diese riesige Wildnis, das grösste zusammenhängende Feuchtgebiet Europas, kaum. Kis ballt die Faust im Sack, wenn das Schiff an Anglern vorbeifährt, die verbotenerweise gleich mehrere Ruten im Einsatz haben. “Wir müssen auf die Einsicht der Menschen setzen und sie aufklären über den natürlichen Schatz, den das Donaudelta darstellt”. Angeln und Jagen sind im Deltagebiet mit Ausnahme der Kernzonen unter Auflagen erlaubt – und durchaus erwünscht. Petrijünger und Weidmänner, die aus ganz Europa ins Delta pilgern, bringen auch dringend benötigte Devisen ins Land. Doch Wilderei ist sowohl unter Touristen als auch der lokalen Bevölkerung verbreitet. Mit dem begehrtesten Fisch im Donaudelta, dem Stör, lässt sich ein Vermögen verdienen. Der grösste Fang, ein Beluga-Weibchen mit bis zu 70 Kilo Kaviar im Bauch, bringt dem Fischer den Gegenwert eines rumänischen Einfamilienhauses. Ueberfischung und Veränderungen im Wasserhaushalt des Deltas machen dem Stör schwer zu schaffen. Aus dem Delta ist er schon fast verschwunden.

Raser im Delta

Auch die durch Wellenschlag hervorgerufene Ufererosion ist Botond Kis ein Dorn im Auge. “Manche Bootsfahrer verwechseln das Donaudelta mit einer Rennstrecke”. Die Auswirkungen solcher Raserei lassen sich auch von Bord des Schiffes ausmachen, mit dem Kis und seine Begleiter unterwegs sind. Es ist das Versorgungsboot des Donaudelta-Institutes – der einzige Draht zur Aussenwelt für die im Delta tätigen Wissenschaftler. Der Kapitän drückt mächtig aufs Gas. Die Reise führt über 50 km tief ins Innere des Donaudeltas zum Isacsee, wo eine Forschergruppe für einige Wochen Station gemacht hat. Nur mit Höchsttempo kann der Schiffsführer garantieren, noch vor Einbruch der Dunkelheit zurück in der Basis in Tulcea zu sein. Halbmeterhohe Wellen schlagen ans Ufer. Klumpenweise löst sich dort die Erde ab. Aufgeschreckte Wasservögel jagen übers Wasser und bringen sich in Sicherheit. Lokale Fischer, die sich in kleinen Camps unter primitivsten Bedingungen eingerichtet haben, scheinen Lärm und Wellenschlag nicht zu stören: Sie winken freundlich. Der enge Kanal öffnet sich zu einem See. Da passiert es: Das Schiff bleibt im Schlick stecken. Der Kapitän kann noch so aufs Gas drücken. Der Kahn dreht sich nur im Kreis und driftet dabei auch noch immer näher in Richtung Ufer. Schliesslich sieht auch der Mann am Steuer ein, dass er die Lage mit sinnlosem Gasgeben nur noch schlimmer macht. Immerhin hat er zwei lange Holzstäbe dabei, mit denen es schliesslich gelingt, das Schiff freizubekommen.

Grosser Forschungsbedarf

Die Reise geht weiter. Nochmals verengt sich das Wasser zu einem schmalen Kanal. Dann öffnet sich ein weiterer See. Es ist der “Lacul Isac”. Hier ist das Hausboot vertäut, das während einiger Wochen für die Wissenschaftler Wohn- und Arbeitsplatz zugleich ist. Normalerweise bringt es Touristen ins Delta. An Bord empfängt Mircea Staras, wissenschaftlicher Direktor des Donaudelta-Institutes. Der Mann von der Statur eines Seebären ist im Delta aufgewachsen und kennt es wie kaum ein anderer. Der Forschungsbedarf sei dennoch riesig. “Wir wissen nur sehr wenig über die Hydrologie und die komplexe Wechselwirkung zwischen Wasser und Land im Delta. Doch ohne dieses Wissen sind wir kaum in der Lage, das Donaudelta langfristig zu schützen und zu erhalten”. In den Jahrzehnten der kommunistischen Diktatur interessierten die Naturschönheiten des Donaudeltas die Mächtigen nicht. In Rumänien wurde wiederholt, was am Donauoberlauf in den entwickelteren Staaten längst verbrochen worden war: Der zweitmächtigste Strom Europas wurde an vielen Stellen in ein Betonbett gezwängt, Kraftwerke wurden errichtet und ehemalige Ueberflutungsgebiete trockengelegt. Bei der Industriestadt Braila, rund 100 Kilometer westlich von Tulcea, entstand durch den Bau eines Dammes 1964 inmitten der Donau eine 40 Kilometer lange, 640 km2 grosse Insel, die seither landwirtschaftlich genutzt wird. Die Donau verlor damit ein riesiges Ueberflutungsgebiet, das bei den Hochwasser im Frühjahr grosse Bedeutung als Wasserstauraum hatte. Der Strom führt enorme Mengen Wasser ins Schwarze Meer. Durchschnittlich sind es 6’500 Kubikmeter pro Sekunde – bei Hochwasser kann es auch das Vierfache sein. Die Donau bringt wegen der höheren Strömungsgeschwindigkeit heute auch wesentlich mehr Sedimente ins Delta ein. Und Schadstoffe: Die Fracht schädlicher Substanzen erhöhte sich seit den 50er Jahren kontinuierlich und erreichte in den 90ern ihren Höhepunkt. Seither ist sie rückläufig. Das ist eine Folge des weitgehenden Zusammenbruchs der rumänischen Schwerindustrie nach der politischen Wende 1990. Die regelmässigen Messungen der Universität Bukarest jedenfalls zeigen, dass die in Rumänien geltenden strengen Grenzwerte – sie sind bei einigen Schadstoffen schärfer geregelt als in der Schweiz – nur noch ganz selten überschritten werden. Das ist aber noch kein Grund zur Entwarnung: Denn die Schadstoffe reichern sich in den Sedimenten an und gelangen so in die Nahrungskette.

Industrialisierung im Delta

Für die 15’000 Einwohner des Donaudeltas sind traditionell Fischfang und die Schilfgewinnung die wichtigsten Erwerbszweige. Mit dem Sieg der Kommunisten setzte die gnadenlose Ausbeutung der natürlichen Ressourcen ein. Ein ganzer Industriezweig wurde in Tulcea aufgebaut für die Schilfverarbeitung. Auch wurden riesige Fischfarmen angelegt. Doch die Pläne gingen noch weiter. Das Donaudelta selber sollte nach den Plänen des 1990 gestürzten und hingerichteten Diktators Nicolae Ceaucescu weitgehend trockengelegt und in die Gemüsekammer Rumäniens verwandelt werden. Der Plan war aberwitzig, ein ökologischer Wahnsinn, der aber auch ökonomisch keinen Sinn machte. Etwa 50% des Donaudeltas stehen bei höherem Wasserstand zumindest zeitweilig unter Wasser. 45% sind ständig überflutet und nur 5% der Fläche sind richtiges, vom Hochwasser unberührtes Festland. Nur mit enormem Energieaufwand – fünf Prozent des rumänischen Erdölverbrauchs – lassen sich die Böden bewässern. Vom Himmel selbst kommt praktisch kein Wasser. Das extrem niederschlagsarme Donaudelta wäre ohne die gigantischen Wassermassen des Stromes eine Wüstenlandschaft. Und wenn es an einem in Rumänien nicht mangelt, dann sind es Ackerflächen. Trockengelegt wurden in der Ceaucesa-Aera 20 Prozent der gesamten Deltafläche. Sie werden heute nur noch an einigen Stellen bewirtschaftet und sind zu einem kleinen Teil schon vor einigen Jahren renaturiert worden. Die Böden sind versalzt, die Verteilerwerke für die Elektrizität verfallen.

Verdoppelung der Wasserwege

Es war nicht nur Ceaucescu, der das Donaudelta für landwirtschatliche Zwecke instrumentalisieren wollte. Schon vor seiner Zeit war damit begonnen worden, in den Wasserhaushalt des Deltas einzugreifen, indem zusätzliche Verbindungswege für Fischer ausgebaggert wurden. Heute sind etwa die Hälfte der 3400 Kilometer Wasserwege im Donaudelta von Menschenhand geschaffen. Diese Kanäle bringen viel mehr Wasser in die Feuchtgebiete im Delta – fünfmal mehr als Anfang des 20. Jahrhunderts. “Wir vermuten, dass das Wasser, das damals in die Sumpfgebiete des Deltas gelangte, dieses nur noch auf dem Luftweg verlassen hat: Es verdunstete”, sagt Mircea Staras. Das Schwarze Meer erreichte demnach nur das Wasser, das durch die drei Donauarme fliesst, in die sich der Strom auffächert. Dieses einzigartige hydrologische Gleichgewicht ist im Donaudelta Geschichte und lässt sich auch nicht mehr wiederherstellen. “Aber trotz aller Eingriffe durch den Menschen ist das Donaudelta im Vergleich mit anderen Deltagebieten auf der Welt noch immer vergleichsweise unberührt”. Das sei zum einen auf die schiere Grösse, zum andern auf die grosse Zahl von über 300 Seen zurückzuführen. “Wir finden im Donaudelta noch immer sämtliche Habitate für Fauna und Flora, die natürlich in solchen Feuchtgebieten vorkommt”.

Vielfältig – und schön

1668 Pflanzen- und 3846 Tierarten sind im Donaudelta nachgewiesen. Darunter sind 325 Vogelarten, von denen 202 als gefährdet gelten und besonders geschützt sind. “Nur ganz wenige Arten sind einmalig im Donaudelta. Doch der ökologische Wert liegt in der Vielfalt”, sagt der holländische Biologe Tom Buijse. Er arbeitet an einigen Forschungsprojekten des Donaudelta-Institutes mit. „Die Tiere und Pflanzen des Deltas finden sich auch anderswo in Europa. Doch nirgends sind sie so konzentriert. Und nirgends gibt es dieses einmalige Licht: Himmel, Ufer und Wasser scheinen zu einem grossen Ganzen zu verschmelzen“, schwärmt Buijse, der den Aufenthalt auf dem zum Forschungsschiff umfunktionierten Hausboot sichtlich geniesst. Gegenstand des wissenschaftlichen Interesses ist der Wasserhaushalt im Donaudelta. „Wir möchten mehr erfahren über den ökologischen Zustand des Deltas. Erst wenn wir genau wissen, wie die Kreisläufe funktionieren, können wir geeigneten Massnahmen treffen, um es näher an seinen natürlichen Zustand heranzuführen“, umschreibt Mircea Staras das Forschungsziel. Die einheimischen Fischer wissen es schon seit langem: Die Zusammensetzung der Fischpopulation hat sich geändert im Zuge der zunehmenden Eutrophierung des Deltas, die in den 60er Jahren einsetze, das einst berühmte klare Deltawasser trübte und die Fische vertrieb, die nährstoffarme Gewässer bevorzugen. Verschwunden sind diese allerdings nicht. Sie haben sich zurückgezogen in entlegenere Gebiete, die vom Strom kaum mehr berührt werden. Die Wissenschaftler sprechen von „ökologischen Gradienten“, die es erlauben, die ökologische Qualität der einzelnen Gewässer im Donaudelta zu bemessen.

Veränderung im Jahresverlauf

„Wir haben für unsere Studien drei repräsentative Seen ausgesucht, die wir nun mit verschiedenen Methoden untersuchen“. Der Reigen dieses interdisziplinären Ansatzes reicht von der Erfassung des Fischbestandes bis zur Untersuchung der Wasserqualität mit physikalischen und biologischen Mitteln. Dabei kam Erstaunliches zutage: Der Isacsee ist über den Jahresverlauf hinweg keineswegs stabil, sondern verändert sich abhängig vom Wasserzufluss, der ihn erreicht. Dazu genügt schon ein mittleres Hochwasser, während tiefer im Delta gelegene Seen nur noch bei starken Hochwassern durchspült werden. „Das hat drastische Auswirkungen auf das Leben im Wasser“, sagt Mircea Staras. „Die Fische wandern dabei in jene Gewässer, die ihnen die besten Lebensbedingungen bieten. Wenn wir jetzt Ursachen und Wirkungen des hydrologischen Systems im Donaudelta besser verstehen lernen, können wir in einem zweiten Schritt die Grundlagen für die weitere Renaturierung schaffen.“ Dann wird es darum gehen, zu entscheiden, in welche Richtung das Wasser geleitet werden soll. Wo müssen Wasserwege geschlossen, wo welche neu eröffnet werden? Dieser Prozess wird noch Jahre dauern. „Doch wenn wir den Zustand heute mit jenem in den letzten Jahren der Ceaucescu-Aera vergleichen, dann sind wir dem Paradies immerhin ein Stück nähergekommen“.

Zeitreise ins rumänische Apuseni-Gebirge im Herzen Siebenbürgens

Im rumänischen Apuseni-Gebirge scheint die Zeit stehen geblieben. Die Menschen leben wie im 19. Jahrhundert. Experten aus Deutschland haben eine extrem hohe Artenvielfalt festgestellt, die eng mit der menschlichen Lebens- und Wirtschaftsform verbunden ist.

Es giesst in Strömen. Sturzbäche schiessen aus dem karstigen Untergrund der steilen Wiesen. Sie vereinigen sich im Talboden zu einem Fluss, der mitten durch eine Siedlung strömt, um schliesslich in einem Erdloch zu verschwinden. Im Zickzack verlaufen Holzzäune durch das Grasland, auf dem Kühe und Pferde grasen. Das Grün ist irisch, denn Regen ist hier so alltäglich wie auf der Insel im Atlantik. Aus einem der mit Wellblech gedeckten Holzhäuser stapft ein Mann in Gummistiefeln. Auf den Schultern trägt er eine Motorsäge. Er hält locker Schritt mit einer Kutsche, die, von zwei Pferden gezogen, sich ihren Weg auf dem mit grobem Schotter gedeckten Fuhrpfad bahnt. Erst als der Kutscher mit einem Schnalzen die Pferde zu sanftem Trab anhält, bleibt der Mann allmählich zurück. Er ist auf dem Weg in den Wald, zur einzigen Arbeit, die in dieser Gegend Geld einbringt: Holzschlag. Holz ist das einzige, was sich hier verkaufen lässt. Ansonsten leben die Menschen von dem wenigen, das sie besitzen: Zwei, vielleicht drei Kühe, ein paar Schweine, Schafe und Ziegen, dazu ein Garten für das Gemüse und ein Pferd für die wichtigsten Transportaufgaben. Das Leben auf der 1100 Meter über Meer gelegenen Hochebene der Gemarkung „Ghetar“ im Apuseni-Gebirge im Westen Rumäniens ist reich an Entbehrungen. Wer aus Westeuropa hierher kommt, wähnt sich auf einer Zeitreise in die Vergangenheit. Es gibt keine Traktoren, nur eine Handvoll Autos und bis auf die Motorsägen keine Maschinen. Es gibt keine Strassen, nur Feldwege, die von der Gemeinde mühselig unterhalten werden müssen. Die Arbeit auf den Feldern und im Wald wird von Hand erledigt. Das Klima in diesem ersten Gebirge hinter der ungarischen Puszta-Tiefebene ist rauh und reich an Niederschlägen. Dennoch mangelt es überall an Wasser, denn es gibt kaum Quellen. Das meiste Regenwasser versickert im karstigen Untergrund und taucht irgendwo im Tal wieder auf. Zu jedem Haus gehört deshalb eine Zisterne zum Sammeln des Regenwassers. Im Sommer ziehen ganze Familien nach der ersten Heuernte im Juli mit ihrer Habe auf die 400 bis 500 Meter höher gelegenen Almen, wo sie in einfachen Blockhütten leben, während das Vieh die umliegenden Wiesen intensiv beweidet. Im Tal verbleiben nur die Älteren. Bei gutem Wetterverlauf kann im September nochmals Heu eingebracht werden. Die Futterbasis ist auch dann noch schmal genug. So werden auch die Wälder beweidet, und im Winter wird das Heu mit Tannenreisig und Blättern gestreckt. Wölfe und Bären machen den Bauern regelmässig zu schaffen, und ein jeder weiss eine schauerliche Geschichte von nächtlichen Raubzügen auf Hühner, Schweine, Pferde und sogar Hunde zu erzählen.

Apusenigebirge

Ganz stehen geblieben ist die Zeit indes nicht. Seit 1997 fliesst in Ghetar Strom, und seit vorvergangenem Sommer führt eine nicht geteerte Strasse hinauf. Manchmal seien die Weiler in den langen Wintern monatelang von der Umwelt abgeschnitten gewesen, erzählt Bürgermeister Marin Virciu. Mangelernährung war eine gesundheitliche Folge dieser Isolation. Der Frühling wurde und wird sehnsüchtig erwartet, doch es kann manchmal Juli werden, bis sich die letzten harten Fröste endgültig verzogen haben. Der Ort Ghetar zählt noch rund 100 Einwohner. Er ist Teil der Gemeinde Garda de Sus, zu der nicht weniger als 17 Ortschaften gehören. Die Verwaltung von Garda de Sus muss mit einem Jahresbudget von rund 20’000 Euro Schulen, Sozialdienst und Strassenunterhalt betreiben. Steuergelder sind von den verarmten Einwohnern kaum einzutreiben, und das Geld, das aus der Hauptstadt Bukarest überwiesen wird, reicht nur zur Deckung der allernötigsten Aufwendungen.

Die wenigen Besucher aus dem Westen sind fasziniert von der Schönheit dieser Kulturlandschaft, einer Mischung aus hügeligem Wiesland, offenen Waldweiden und weitläufigen Wäldern mit gemischten Baumbeständen. Experten der Universität Freiburg im Breisgau haben eine extrem hohe Artenvielfalt festgestellt, die eng mit der menschlichen Lebens- und Wirtschaftsform verbunden ist. So lebt im Umkreis der Weiler eine ganz andere Pflanzengemeinschaft als in den anliegenden Wiesen, die nur ein- bis zweimal jährlich gemäht werden. Es ist eine Welt, die in den Alpen längst versunken ist, eine Insel selbst in Siebenbürgen, dessen Land- und Forstwirtschaft in den Berggebieten seit dem Sturz des kommunistischen Regimes 1989 einen abrupten, bislang kaum gebrochenen Niedergang erfahren hat. Es mangelt vor allem am Kapital zur Beschaffung von Maschinen. Das zwingt die Menschen zur Rückkehr in die Subsistenz-Landwirtschaft – oder zur Abwanderung. In Ghetar sind diese Probleme noch verschärft. Der einzige holzverarbeitende Betrieb im Tal, der einst mehrere hundert Familien ins Brot setzte, steht praktisch still. So sind die Familien mehr denn je auf die bescheidenen Erträge angewiesen, die die teils winzigen Landwirtschaftsbetriebe abwerfen. Sie reichen gerade aus zur Deckung der Grundversorgung mit Lebensmitteln. Das restliche Einkommen muss der Wald erbringen. Dort wird auf Teufel komm raus Holz geschlagen, und schon sind ganze Hänge der Säge zum Opfer gefallen. Die Stämme werden an Ort und Stelle zu Brettern verarbeitet und verkauft. Bis vor wenigen Jahren liessen sich von den Bauern gefertigten Holzbottiche noch in die Moldau verkaufen, wo sie bei der Weinlese zum Einsatz kamen. Doch der Siegeszug des Plastik hat das Holz verdrängt – und damit ein traditionelles Handwerk und eine wichtige Einkommensquelle.

Ghetar

Es wird enger und enger für die Einwohner des Hochtales, und wenn nicht rasch neue Einkommensmöglichkeiten geschaffen werden, sind nicht nur die Wälder in Gefahr, sondern eine ganze Talschaft wird in ihrer unmittelbaren Existenz bedroht. Der Fortschritt kommt, so oder so, und dessen negative Begleiterscheinungen sind schon jetzt unübersehbar: Müll sammelt sich nicht nur hinter den Häusern, sondern auch in Wald und Feld. Soll das reiche agrokulturelle Erbe bewahrt werden, muss sich der Fortschritt daraus entwickeln. Viel versprechend könnte das Sammeln von Heilkräutern sein, namentlich von Arnica montana (Bergwohlverleih), der Heilpflanze schlechthin, die vor allem in der Pharma- und Kosmetikindustrie begehrt ist. In Westeuropa ist die Pflanze selten geworden, weil deren Lebensraum praktisch verschwunden ist: offene Weideflächen in kalkarmen, aber nährstoffreichen Böden. Im Juni verwandeln sich die Wiesen zur Blütezeit der Pflanze in einen gelben Teppich. Der Blütenkopf ist besonders reich an Helenalin, einem entzündungshemmenden Wirkstoff. In Ghetar sammeln vor allem Frauen schon seit Jahrzehnten die Pflanzen, um sie an Zwischenhändler zu verkaufen. Das ist ein schlechtes Geschäft. Mehr als 20 Euro-Cents für ein Kilo frischer Blüten lassen sich nicht verdienen. Beim Trocknen verlieren die Pflanzen rund drei Viertel ihres Gewichts. Dann werden sie zu Kilopreisen von bis zu 60 Euro verkauft. Da liegt der Gedanke nahe, den Zwischenhandel auszuschalten und direkt mit den Grossabnehmern ins Geschäft zu kommen. Dies bezweckt ein vom WWF Donau-Karpathen-Programm lanciertes Projekt. Neben der Ausbildung der Sammlerinnen und Sammlern soll eine eigene Trocknungsanlage aufgebaut werden.

Entscheidend wird sein, ob es gelingt, die Menschen vom Sinn und Zweck des Vorhabens zu überzeugen. Nicht untypisch für eine Landwirtschaft, die weitgehend auf Selbstversorgung ausgerichtet ist, fehlt es am „unternehmerischen“ Denken. Es geht primär darum, Rohstoffe zu verkaufen, und höchstens sekundär, sie zu veredeln und damit eine höhere Wertschöpfung zu erreichen. So ist bislang auch der Aufbau einer Genossenschaft, die um gemeinsame ökonomische Interessen kümmern könnte, am Eigensinn und überkommenen Vorstellungen der Bergler gescheitert. Diese galten schon zu Zeiten, als in dieser fast nur von Rumänen besiedelten Gebirgsregion noch die Ungarn herrschten, als besonders regimekritisch. Es mag an diesem Unabhängigkeitswillen gelegen haben, dass sie sich auch von den Kommunisten nicht vereinnahmen liessen und trotz aller Versuche, die Landwirtschaft zu kollektivieren, an ihrer Lebensform festhielten. Die Kehrseite der Medaille ist die extreme Rückständigkeit der Landwirtschaft, die manchen westlichen Besucher zu romantischen Projektionen auf die versunkene Welt der Urgrosseltern verleiten mag. Doch der harte Alltag der verbliebenen Bewohner belehrt sie rasch eines Besseren. Gerade diese Rückständigkeit könnte – unter ganz anderen Vorzeichen – das Kapital für eine durchaus vielversprechende Zukunft sein. Diese Zukunft hiesse Agro- und Ökotourismus, und sie liesse sich wie beim Sammeln der Arnica montana dauerhaft wohl nur auf einem Widerspruch aufbauen: Dem Aufrechterhalten der althergebrachten Lebensform beim gleichzeitigen Aufbau einer touristischen Infrastruktur. Davon ist bis auf ein einziges Gästehaus noch nichts vorhanden. Nicht einmal die Wasserversorgung wäre in der Hauptreisezeit im August gesichert. Mit Regentonnen allein lassen sich an hohen Wasserverbrauch gewöhnte Gäste kaum zufrieden stellen. Doch vielleicht ist das ja die eigentliche Trumpfkarte. Wer sich einlässt auf diese Zeitreise, erhält in Ghetar ein realistisches Bild vom Leben auf dem Lande im 19. Jahrhundert, bevor Traktoren und Kunstdünger ihren Siegeszug antraten – die damalige Lebensweise inklusive.

Die summenden Schaffer

Bienen haben es in die Nachrichten geschafft. Die stillen Schaffer, die höchstens mal durch einen Stich auf sich aufmerksam machen, sind ein Medienthema. Denn der Tod so vieler Bienenvölker macht uns bewusst: Ohne Bienen hätten wir mit unserer Ernährung ein Problem. Deshalb gibt es wieder mehr Menschen, die sich für die Honig spendenden Insekten interessieren. Auch zwei Bücher beschäftigen sich mit ihnen.

Bienen schaffen es in den urbanen Raum. Seit der Schrebergarten nicht mehr als Hort verstockter Fahnenpatrioten gilt, sondern als urban garden für modische Leute mit grünem Daumen, sind Bienen ein salonfähiges Aperitif-Thema. Denn diese müssen ja die Blumen und Pflanzen bestäuben. So soll es in Berlin 600 Hobbyimker geben und es werden täglich mehr. Wer mit mehr als oberflächlichem Wissen glänzen will, sollte sich „Das grosse Buch der Bienen“ oder die „Bienen Mitteleuropas“ zu Gemüte führen. Letzteres Buch, erschienen im Haupt-Verlag, führt die Leser wissenschaftlich fundiert in das Leben der Bienen ein. Neben der ausführlichen Beschreibung der Morphologie, der Lebensweise und Anweisungen zur Bestimmung gibt das Buch auch ausführlich Auskunft über den benötigten Lebensraum der Bienen. Besonders umfangreich beschäftigt sich die „Bienen Mitteleuropas“ mit den einzelnen Arten und Gattungen der Wildbienen. Laien gehen davon aus, dass es wohl nur einige wenige Arten gibt und dass diese Arten vor allem dafür da sind, uns Honig zu machen. Es gibt in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 740 Bienenarten, die meisten davon sind selten geworden. In den Medien ist vor allem von der Varroa-Milbe die Rede, doch eine weitere Ursache für die Schwächung der Bienen könnten auch Handystrahlen oder Pflanzenschutzmittel sein. Drei Neonicotinoide sind deshalb von der EU vor einiger Zeit verboten worden. Leider benutzen auch heute noch viele Schrebergärtner agrochemische Substanzen, um mit prachtvollem Gemüse prahlen zu können.

Eine weitere Ursache für den schlechten Zustand der Bienenwelt ist zweifellos die Überdüngung durch die Landwirtschaft sowie die seit Jahrzehnten andauernde Ausräumung der Landschaft in ganz Mitteleuropa und im Alpenraum. Dabei spielen die Bienen in Berggebieten eine wichtige Rolle für den Erhalt der Artenvielfalt, die hier besonders bei den Pflanzen noch hoch ist. Bienen sind im gesamten Alpenraum verbreitet, aber die verschiedenen Arten fliegen auf unterschiedliche Höhen. Wegen seines milden Klimas überleben beispielsweise im Kanton Wallis viele Bienenarten 500 Meter höher als in den übrigen Alpengebieten. Einige Arten besiedeln die Alpen über die Baumgrenze hinaus und sind auf gegen 3000 Meter Höhe zu finden.

Bienensömmerung

Auch die klassische Honigbiene, die es in einer Art, aber verschiedenen gezüchteten Rassen gibt, ist im ganzen Alpenraum verbreitet. Dank ihres gut organisierten Staatswesens setzen sie ihre solitär lebenden Verwandten unter Druck. Früher war es unter Imkern gang und gäbe die Bienen im Sommer zu alpen. Das ist vorbei, doch nun beginnen immer mehr Älpler mit der Honigherstellung. Für sie sind Honigbienen eine willkommene zusätzliche Einnahmequelle.

Buchmempfehlung

Das grosse Buch der Bienen geht auf die sinnliche Seite der Bienen und der Honigproduktion aus. Mit grossformatigen Bildern und Kapiteln wie „Gesundheit und Wellness aus dem Bienenstock“ wird den Leserinnen und Lesern die Faszination der Bienenwelt schmackhaft gemacht. Der Honig ist ein Wirkstoffcocktail mit einer Mischung aus Traubenzucker und Fruchtzucker, die auf unterschiedliche Weise und zu unterschiedlichen Zeiten vom Körper verarbeitet werden, sodass die belebende Wirkung länger anhält, als sonst bei einem Stück Traubenzucker. Schon Hippokrates hat die Heilwirkung des Bienenhonigs gekannt und Paracelsus behandelte mit ihm erfolgreich Fieber und Furunkel. Inzwischen belegen zahlreiche Studien die Heilwirkung des Honigs, beispielweise dank seiner antibakteriellen Wirkung bei der Wundheilung. Ausserdem wird Honig zunehmend auch in kosmetischen Produkten verwendet. Im schön aufgemachten Buch informiert eine historische Abhandlung über die die Biene in der Mythologie und der Ernährung der Menschheit. Nicht nur Bären stehen seit Urzeiten auf Honig, auch die Menschen beklauen die Biene was das Zeug hält. Kein Insekt hat die Menschen so zu blühenden Vorstellungen angeregt, wie die Bienen ihr Staats- und Gemeinwesen gilt gar als Vorbild. „Das grosse Buch der Bienen“ reflektiert die Bienen in der Literatur und Poesie. Das Buch zeigt eindrücklich, welch raffiniertes Gefüge ein Bienenstaat aufbaut und welch grosse Bedeutung die Bienen für die Umwelt haben.

Super-Food im eigenen Garten

Preiselbeere

Wilde Beeren und Früchte gehören zu den Pflanzen, die uns wieder staunen lassen. Tatsache ist, dass Wildbeeren und Wildobst bei uns nicht mehr den Platz und den Stellenwert haben, den sie verdienen. Doch in den letzten Jahren wächst das Interesse wieder an Wildobst. Im Kanton St. Gallen entsteht die europaweit grösste Wildobstsammlung.

Felsenbirnen, Scheinquitten, Preisel- oder Aronia-Beeren – sie und noch viele andere Fruchtsorten bekommen zunehmend den Ruf von Superfood. Sie werden in innovativen Rezepten immer häufiger auf die verschiedenste Weise verarbeitet. Dies wegen dem reichhaltigen Bouquet an Vitaminen und Mineralstoffen, die sie aufweisen. Dabei vergrössern ihre Buntheit und ihre Früchte die Lebensqualität nicht nur der Menschen, sondern vor allem auch der Tierwelt. Wildobst bietet eine reichhaltige Palette an Futter für Bienen und andere Insekten, für Vögel und kleine Säuger und sollte deshalb nicht nur vermehrt an Waldrändern, sondern auch in Gärten gedeihen. Denn der Schutz der Lebensräume beginnt vor der eigenen Haustüre, im eigenen Garten. Die in St. Gallen ansässige SAVE-Foundation baut deshalb in St. Gallen eine europaweit einmalige Wildobst Sammlung auf. Beim Baumwipfelpfad in Mogelsberg entsteht eine Doppelung mit zusätzlichen Widlobstarten. Die Sammlungen sind öffentlich zugänglich. Das Projekte entstehen mit Unterstützung des WWF St. Gallen und des WWF Appenzell. Die Stadtgärtnerei St. Gallen stellte den Boden in der Nähe des Botanischen Gartens und dem Naturmuseum zur Verfügung und half bei der Bepflanzung. Die Sammlung in Mogelsberg wird von einem Bauern betreut. Er wird Führungen machen, die Beeren aber auch ernten und sie wenn möglich zu Produkten verarbeiten – es ist der innovative Teil des Projektes.

Vogelbeere

Banane, Orange, Kaki, und Co. sind moderne und gesunde Vitaminspender und in jedem Supermarkt erhältlich. „Superfood“ und „Powerfood“ sind Marketingversprechen für exotische Früchte wie z.B. Acai-Beere (Euterpe oleracea) aus Südamerika oder Chiasamen (Salvia hispanica) aus Mexiko. Billigimporte exotischer Früchte und oft überzogene Werbeversprechen entziehen einheimischen oder eingebürgerten Obstarten und insbesondere dem Wildobst mit seinen interessanten Sorten die wirtschaftlichen Grundlagen. Damit geraten auch das Wissen, Sagen, Legenden und Bräuche zum Wildobst in Vergessenheit. Warum „soll man vor dem Holunder den Hut ziehen“? Was ist eigentlich eine Alätschberr und warum wurde die „Schwideberr“ so sehr geschätzt?

Wildobst sind essbare Früchte, die in der Natur wild vorkommen oder züchterisch wenig bearbeitet worden sind. Diese Gehölze können wilde Vorfahren einheimischer Obstarten oder aus anderen Ländern und Regionen der Welt eingeführte und an die Umwelt angepasste Arten und Sorten sein. Diese Anpassung bedeutet nicht nur eine Adaption an Klima und Bodenbedingungen, auch die Fauna profitiert von den Wildobstarten, weil die meisten von ihnen offen abblühen, das heisst den Bienen Pollen und Nektar spenden. Nicht abgeerntete Früchte finden dankbare Abnehmer bei Kleinsäugern, Vögeln und Reptilien. Die Heckenstruktur des Wildobstes fördert Nist- und Brutmöglichkeiten. Das Futterhäuschen kann man sich also sparen, wenn es im Garten eine Wildobsthecke gibt. Von A wie Aronia bis Z wie Zibarte gibt es rund 250 Arten und von diesen Arten zahlreiche Sorten, die für den heimischen Anbau sehr gut geeignet sind.

Auch Züchter wissen wenig über die Vielfalt der Wildobstarten, wie die geringen züchterischen Anstrengungen in der Schweiz zeigen. Sortenzucht von Vogelbeere, Aronia, Scheinquitte und Co. fand hauptsächlich in Ost- und Südosteuropa während der Zeit des kalten Krieges von 1947 bis 1989 statt. Exotische Früchte konnten in diese Länder kaum eingeführt werden. Man suchte und fand Alternativen beim Wildobst, das nun aus den Wäldern auf die Felder kam: Aronia und Holunder sind sehr gute Farbstofflieferanten. Die Scheinquitte – bei uns als Zierstrauch bekannt – wurde so züchterisch bearbeitet, dass daraus ein Ersatz für Zitronensaft in der Küche hergestellt werden konnte. Der Sauerdorn wurde nicht nur als Fiebermedizin genutzt, sondern aus den Zweigen wurde rote Tinte gewonnen. In den alpinen Regionen macht sich kaum jemand noch die Mühe, sich nach einer Greflä (Preiselbeere) zu bücken und niemand fragt mehr nach Kinderbrot (Mehlbeere).

Banane, Orange, Kaki, und Co. sind moderne und gesunde Vitaminspender und in jedem Supermarkt erhältlich. „Superfood“ und „Powerfood“ sind Marketingversprechen für exotische Früchte wie z.B. Acai-Beere (Euterpe oleracea) aus Südamerika oder Chiasamen (Salvia hispanica) aus Mexiko. Billigimporte exotischer Früchte und oft überzogene Werbeversprechen entziehen einheimischen oder eingebürgerten Obstarten und insbesondere dem Wildobst mit seinen interessanten Sorten die wirtschaftlichen Grundlagen. Damit geraten auch das Wissen, Sagen, Legenden und Bräuche zum Wildobst in Vergessenheit. Warum „soll man vor dem Holunder den Hut ziehen“? Was ist eigentlich eine Alätschberr und warum wurde die „Schwideberr“ so sehr geschätzt?

Wildobst sind essbare Früchte, die in der Natur wild vorkommen oder züchterisch wenig bearbeitet worden sind. Diese Gehölze können wilde Vorfahren einheimischer Obstarten oder aus anderen Ländern und Regionen der Welt eingeführte und an die Umwelt angepasste Arten und Sorten sein. Diese Anpassung bedeutet nicht nur eine Adaption an Klima und Bodenbedingungen, auch die Fauna profitiert von den Wildobstarten, weil die meisten von ihnen offen abblühen, das heisst den Bienen Pollen und Nektar spenden. Nicht abgeerntete Früchte finden dankbare Abnehmer bei Kleinsäugern, Vögeln und Reptilien. Die Heckenstruktur des Wildobstes fördert Nist- und Brutmöglichkeiten. Das Futterhäuschen kann man sich also sparen, wenn es im Garten eine Wildobsthecke gibt. Von A wie Aronia bis Z wie Zibarte gibt es rund 250 Arten und von diesen Arten zahlreiche Sorten, die für den heimischen Anbau sehr gut geeignet sind.

Auch Züchter wissen wenig über die Vielfalt der Wildobstarten, wie die geringen züchterischen Anstrengungen in der Schweiz zeigen. Sortenzucht von Vogelbeere, Aronia, Scheinquitte und Co. fand hauptsächlich in Ost- und Südosteuropa während der Zeit des kalten Krieges von 1947 bis 1989 statt. Exotische Früchte konnten in diese Länder kaum eingeführt werden. Man suchte und fand Alternativen beim Wildobst, das nun aus den Wäldern auf die Felder kam: Aronia und Holunder sind sehr gute Farbstofflieferanten. Die Scheinquitte – bei uns als Zierstrauch bekannt – wurde so züchterisch bearbeitet, dass daraus ein Ersatz für Zitronensaft in der Küche hergestellt werden konnte. Der Sauerdorn wurde nicht nur als Fiebermedizin genutzt, sondern aus den Zweigen wurde rote Tinte gewonnen. In den alpinen Regionen macht sich kaum jemand noch die Mühe, sich nach einer Greflä (Preiselbeere) zu bücken und niemand fragt mehr nach Kinderbrot (Mehlbeere).